【 人形遣い:吉田和生さん 】

H18.2.27

文学は<ぶんガク>、音楽は<おんガク>、雅楽は<がガク>、吹奏楽は<すいそうガク>、

楽屋も<ガクや>と読む。 さ〜〜てそこで問題です!。

「文楽」はなんて読む?。 ・・・・・・・・当然ながら・・・・・・・

そう<ぶんガク>と読む。

な、なんかおかしいぞ。チャウチャウ「文楽は<ぶんらく>」である。

だから、日本語は、むずかしい。 オット前置きが長くなった。

「文楽」は、わが国の伝統的な人形劇であり、世界に誇りうる高度な舞台芸術の名称である。

その文楽はもともと、この人形劇を上演する劇場の名前だったそうだが

いつの間にか芸能そのものさすようになったそうである。

先日、友人の案内で人間国宝:吉田文雀さんのお弟子さん「吉田和生」さんに

その楽屋を案内してもらいつつ、近松門左衛門作『曽根崎心中』を観劇した。

|

|

“左遣(ひだりづか)い”が右手で人形の左手を遣い、“足遣(あしづか)い”が両手で人形の両足を操るものですが、三人の気持ちと呼吸がぴったりとあわなければ、人形の動きはばらばらになって、とても生きているようには見えません。 “左遣(ひだりづか)い”が右手で人形の左手を遣い、“足遣(あしづか)い”が両手で人形の両足を操るものですが、三人の気持ちと呼吸がぴったりとあわなければ、人形の動きはばらばらになって、とても生きているようには見えません。 |

これはkuma3 ?! hahaha! |

|

|

人形遣いの吉田和生さんは1947年生まれ。品格を感じさせる遣い手として知られ、女形のほか二枚目も遣う。 |

ワタシのだいじなダンナさま〜〜♪ |

kuma3 |

オメメヨゴシ 下総の熊可゛ゐ |

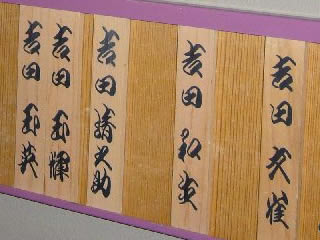

江戸文字「勘亭流」!! 感激! 江戸文字「勘亭流」!! 感激! |

みんな勘亭流 |

生まれて初めて、本格的な<文楽>を勉強した。歌舞伎とは又違った趣があり、日本の芸能の奥深さを知った。

心に残る一日でありました。

人形を操るという言葉では表現しきれないほど、動きは精緻で複雑、

まるで人間そのもののように豊かな感情をあらわしていた。それこそ観劇で感激した。

ご案内いただいた岩槻のクロちゃん、ほんとにありがとうゴザイマシタ。

<<Back